X1turbo/Zのテロッパ回路と液晶TV時代における高画質TV接続の実験

X1シリーズは15KHzと24KHzのタイミングで映像出力を行うが、これをRGB接続できる液晶モニタは数少ない。

それでもPC用モニタはほんの一部は対応しているのだが、TVについては21ピンRGTB(SCART)が消えてからは高画質で接続できる物は皆無となっ

た。

X1はパソコンテレビなのだから、液晶テレビにもつながなくてはならない。

てっとり早い方法として15KHzからVGAにアップスキャンしたり、24KHzをSビデオにダウンスキャンするコンバータを使う方法はある。しかし両

モードが可能で、安価で、満足できる画質のものはまだ存在しない。

X1turbo/Zシリーズには外部映像にスーパーインポーズした映像をVTRで録画するためのテロッパ回路を標準装備している。

(Model10,40を除く)

X1turbo/Z単体でもコンポジットビデオ出力を行うことが可能(ZII,ZIIでは不可)で、15KHzモードであればコンポジットビデオ入力につ

ないで

映像を映すことができる。

しかし、この接続を行っている人はあまりいない。なぜなら画質がナニすぎるのである。

そこで、もう少し画質を改善できないものかというのがこの実験だ。

テストはすべてX1turboZとMITSUBISHI

LCD-H32MX60という2008年ライクな1336x768の液晶TVを使っている。

写真はZの背面パネルにある色あり調整をグリグリ回して最良の色に調整してからデジカメで撮影してある。

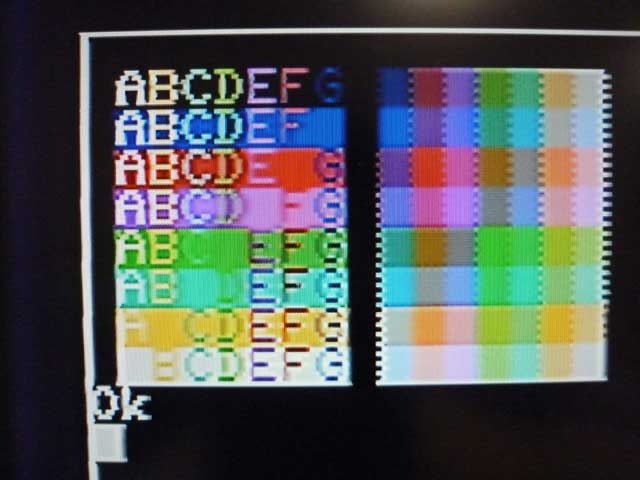

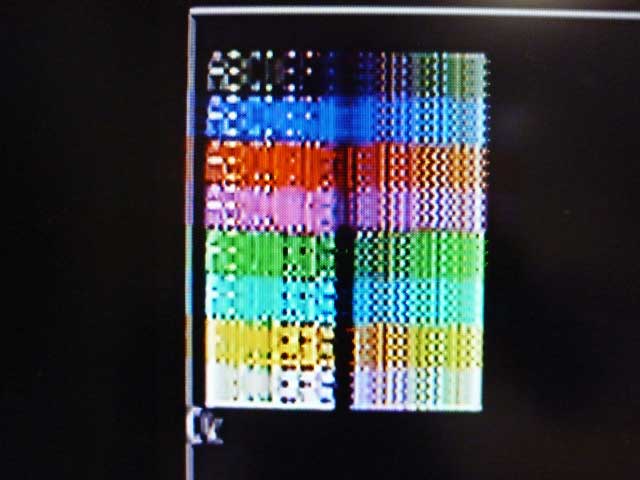

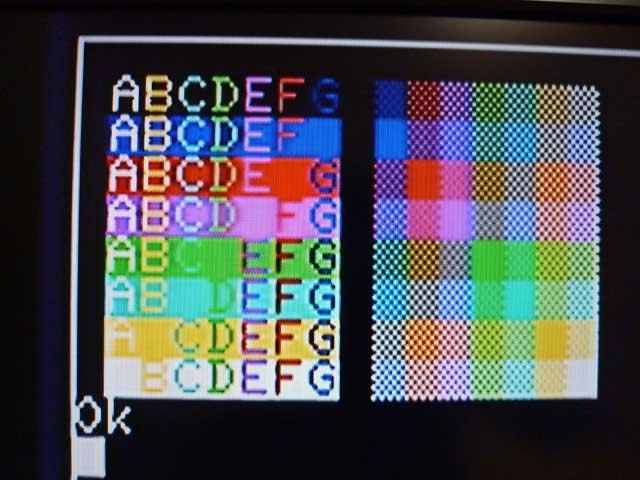

X1turboのNTSCエンコーダとコンポジットビデオ出力の画質

X1turbo/Zシリーズ(Model10,40を除く)のコンポジットビデオ出力を液晶TVに繋ぐと画質はこんな感じになる。

40桁、ノンインターレースモード

(コンピュータ画面)

|

40桁、インターレースモード

(スーパーインポーズ)

|

|

|

スーパーインポーズで

横40桁ならそこそこの画質だが、コンピュータ画面にすると白以外の部分が見られたものではない。

なぜだ?

似非NTSCだからさ。

現在のTVはくし形フィルタを使って輝度信号と色信号をほとんど信号劣化させることなく綺麗に分離する。

さらに上下左右(2D)と時間(3D)方向の画像と比較することで、信号として失われた情報すら補完してしまう。これが3次元Y/C

フィルタだ。

問題はクロマ(カラー)信号の分離と復調方法にある。

クロマ信号はサブキャリア3.579545MHzで変調された信号だが、水平同期サイクルがサブキャリアの227.5クロック分と決まっているので、これを前提に同期信号からサブキャリア周波数や位相の調整を行なうものがある。

ところがX1ではこの水平同期サイクルがNTSC規定よりも短く、1ライン毎に反転すべき位相も反転しないので、同期信号で補正を補正をかけるとかえって悪影響が出る可能性がある

のだ。

似非NTSCはVTR録画時にも不具合を起こすので、その回避策としてVTR

RECOARDがあり、ONの時はコンピュータ画面でも外部映像信号に同期するインターレースモードとなる。NTSC準拠の映像信号を入力すればNTSC

タイミングだ。

インターレースでは目障りなフリッカー(ちらつき)が発生するが、そんなものはモニタの

プログレッシブ回路が消し去ってくれる。

じゃあこれで解決かというとそうはいかない。PCG定義のタイミングもずれてしまい

PCG

定義に失敗するという重大な問題を抱えてしまうのだ。

さらにインタレースモードではビデオクロックが同期せず、80桁モードの1ドットの1/3分が任意にずれる。

ドット境界がなないブラウン管とアナログスキャンなモニタでは目立たなかったが、デジタルサンプリングとドットバイドットな液晶モニタでは見えてし

まう。

ごまかせない。画面写真の縦線をよく見ると微妙にずれて見るのがそれだ。

さて、40桁表示についてはまだましなのであって、本当に深刻なのは横80桁表示である。

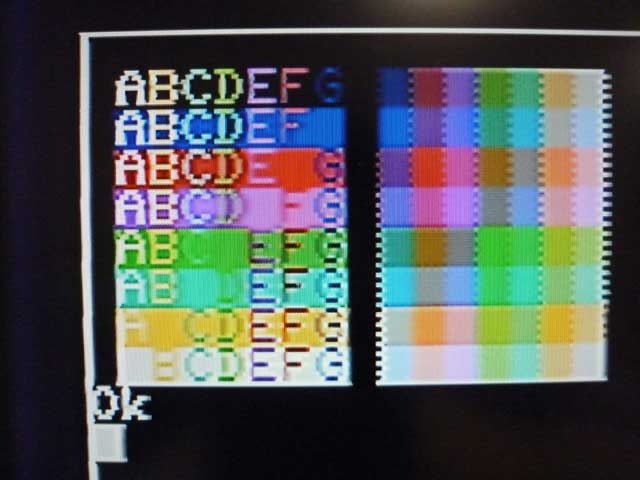

80桁、ノンインターレースモード

|

80桁、インターレースモード

|

|

|

このようなレベルではどうにもならない。プログラムリストを読む気になんか絶対なれない。

そもそもコンポジットビデオ信号のにおける輝度信号の水平解像度は330本程度なので完全に帯域不足なのだ。

最高性能のNTSCエンコーダを使っても、モニタ側でどう補正しても、どうにもならないだろう。

所詮はスーパーインポーズ画面を録画するためのテロッパ用途であり、コンピュータ画面として実用的な映像信号ではないのだ。

メーカーもそのように認識していたらしく、X1turboZ2以降ではノンインターレースモードによる単体出力の機能を削除してしまっている。

コンポジットビデオのエンコード回路には、必ずS端子の信号も存在する。

コンポジットビデオ信号の画質がナニなので、輝度信号(Y信号)とクロマ信号(C信号)を分離させてクロストーク(相互干渉)を減らしてY信号の帯

域低下を回避したものがS端子だ。

コンポジットビデオ入力との併用が容易なことと、S端子出力を持つビデオカメラも多いことから2011年現在では多くの液晶TVでサポートされている。

輝度信号と色信号を分離した信号というころなら、輝度信号と色信号を混ぜてコンポジットビデオ信号を作ってるX1turboのテロッパ基板には、どこかに

合成前のS端子の信号があってしかるべきだ。

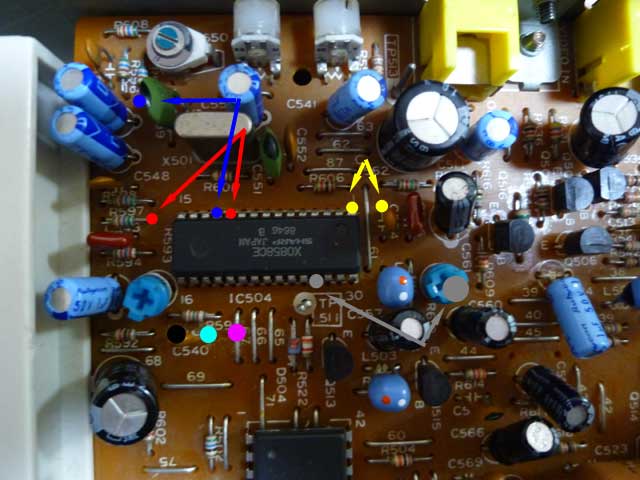

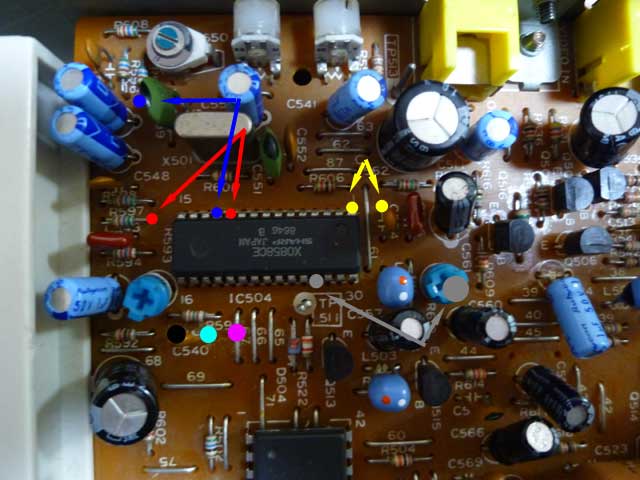

ここで突然、X1turboZ(CZ-880C)のテロッパ写真をみてみることにする。

中央のICがNTSCエンコーダーであるが、回りには意味深なマークが付いている。このうちの灰色と黄色が

灰色:Y信号

黄色:C信号

なのである。他の色は後で説明するので「もったいぶるな」などと言わず、写真中の色が書いてあったらココを指すのだと覚えておくよーに。

余談だが、基板の左上隅にあるトリマコンデンサを調整すると、ノンインターレースとインターレースを切り替えたときの色合いの差を小さくできる。ただし回

しすぎると同期が取れなくなるのでほどほどに。

信号が見つかったのだから、ピン配置を

S

端子 - Wikipediaで調べて繋げばいいんだ

などと簡単

に考えてはいけない。

Y信号の振幅幅は規定の2〜3倍で振幅していて、Y,C信号にはそれぞれバイアス電圧が掛かっている。75Ωをドライブする能力もない。

ということで、ACカップリング、Y信号は適当に減衰、75Ωドライバで駆動しなければならない。ハードウェアとはそーゆーものなのだ。

ここまで読んで「6dBビデオアンプ使えば簡単じゃん」と言う方は貴重なX1turboの現存数を減らすようなヘマはしないはずだろうから勝手に

やって頂きたい。

マゼンダが+5.0Vで、+12.0Vも

どこかにあるのでアンプの電源は取れる。

それ以外の方は掲示板で誰かに催促するなど他力本願モードで朗報を待つべきである。回路図を準備する予定は一応ある。

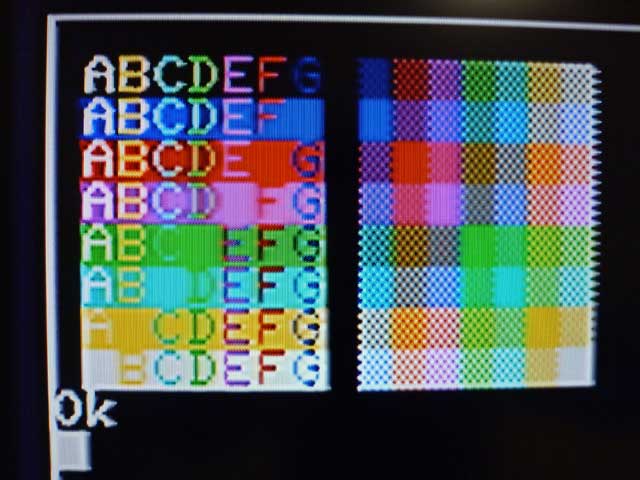

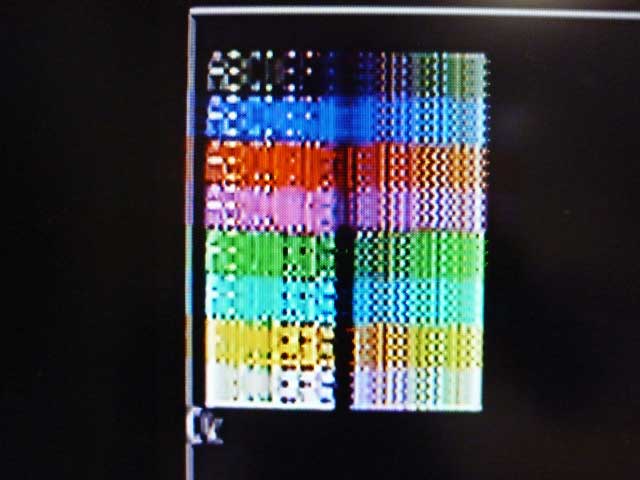

さて、そのS端子による表示結果だが

| S端子40桁モード、ノンインターレース |

S端子80桁モード、ノンインターレース |

|

|

横40桁では縦縞は無くなりタイリングのドットまでくっきり映る。コンポジットとは雲泥の差だ。

一方80桁表示の方は、コンポジットのインターレース時と大差ないので水平同期周期の差の影響は出ていないようであるが、文字はボッタリと膨れて読みづら

いままだ。

輝度信号の解像度は

仕様上はコンポジットビデオと大差ないのだが、電気的には

D端子のY信号と同じな

ので実際の水平解像度をどうするかは

モニタの自由である。

そう考えると、白黒部分については高い解像度を期待するわけで、右上の'OK'のレベルは全くガッカリな結果なのだ。

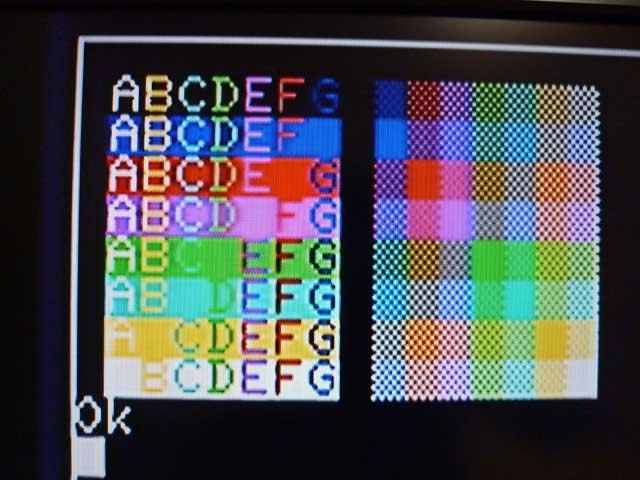

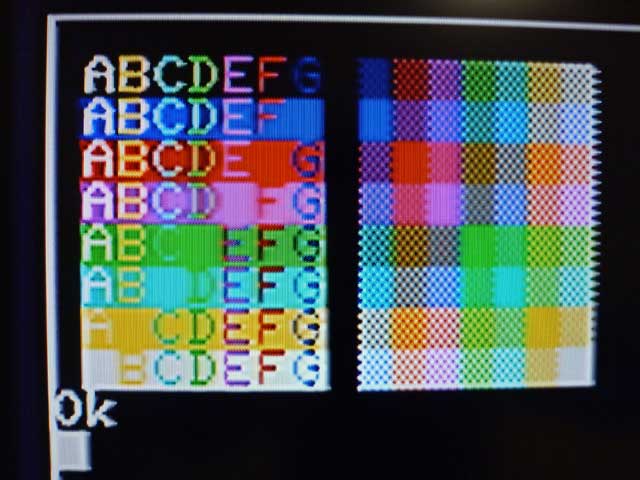

ボールド文字のキャンセルによる高解像度化

調べてみて分かったことだが、X1turbo/Zのテロッパ回路は

文字の

ボールド処理を行っていた。前項のS端子出力で解像度が出なかったのはそれが原因だ。

コンポジットビデオ信号で80桁モードの横1ドット幅のラインは帯域制限のLPFで大きく減衰してしまう。当時の低機能Y/C分離回路ではドットが消えて

しまったかもしれない。

消えるよりは膨らんでもボヤけても見えたほうがいいと考えるのは

テロッパマシンの

業かもしれないが、

ボールド文字など

PCGで簡単に作れてしまうX1においてそれはどうかと思う。

少なくともPLL同期にデジタルサンプリングと3次元Y/C分離、縦横3倍の解像度を持つ今日のフルHDモニタにおいては画質劣化以外にはなにももたらさ

ないのだ。

そこでようやうく

水色の信号の出番である。

ここはRGBから生成された輝度信号で、そこのコンデンサと先のトランジスタを使ってドットを太らせている。具体的には輝度信号の立ち下り方向だけゆっく

り電圧が低下するようになっている。

黒色と水色の端子、ちょううどコンデンサの両端に1KΩ前後の抵抗を繋ぐとボールド回路はキャンセルされる。そして下のように本来の解像度が出る。

80桁表示では変わらずタイリング部分に縞模様が出ているが、これはC信号が依然1.3MHzで抑圧された信号だからで、ここがS端子の限界なのだ。

ボールド処理

キャンセル時

|

S端子、40桁モード、ノンインターレース |

S端子、80桁、ノンインターレース |

S端子

|

|

|

コンポジット

ビデオ

|

|

|

ボールドキャンセルはコンポジットビデオ出力においても効果がある。80桁では文字や縦1ラインの劣化は増すのだが、元々読もうと思えない程の画質なのだ

から

五十歩百歩ではなかろうか。

S端子においては百利あって一害なし。

コンポーネント色差信号もあったりする

S端子ではクロマ信号の変調が大きな帯域制限となり解像度を上げられない。そこでクロマ信号の変調をやめてR-Y,B-Yに分離して出力するように

したのがコンポーネント色差信号=D端

子だ。

電気的な限界点はアナログRGB出力と同等だ。NTSCタイミングもD1規格の512i(480i)と同一なので似非NTSCも

受け付けてくれるはずである。

さて、X1turboの

回路図をみるとB-Y,R-Yという文字がICの中に書き込

まれ

ている。これはコンポーネント色差信号のPr(Cr)とPb(Cb)そのものなのだ。

X1turboZのテロッパにおいては

赤がPr、

青がPbである。

Pr,Pbの振幅レベルは0.75Vppのようだが、これもDC電圧のカットと75Ωドライバを必要とする。

Y信号はS端子と同じなので、これでコンポーネント色差の信号が揃ったので、早速繋いでみる。

| D1端子40桁モード、ノンインターレース |

D1端子80桁モード、ノンインターレース |

|

|

映らない。

なぜだ?

似非NTSCだからさ。

S端子で色信号を分離すれば、あとはD1と同等の処理でよいのに、S端子で表示される似非NTSCがなぜD端子で表示されないのか?

それは、ビデオ入力に繋がる映像機器の状況からではなかろうか。

コンポジットビデオのソースには似非NTSC出力を行う物が多くあるので幅広い信号入力が求められる。

S端子もS-VHSビデオデッキなどアナログ時代のソースが存在するのでコンポジットと同様だ。

しかしD端子はDVDの頃に出来た規格で、ずれたタイミングで出力する映像ソースは殆ど存在しない。

加えてD4以上の高解像度ではコピーガードの問題もあるので規格外の信号は

モニタが

あえて拒否している。

X1turbo/Zに外部ビデオ信号を入力してVTR RECOARDスイッチを入れれば、その答えが出る。

| D1端子40桁モード、インターレース |

D1端子80桁モード、インターレース |

|

|

ほら、出た。

画質はRGBより劣っている。おそらくY信号のボールド回路の残りやアナログ回路通過による影響かと。

静止画では分からないが、クロックジッタによる左右1ピクセルのぎらつきが目立つ。

ということならば、CRTCをちょっといじって水平周波数をNTSCのそれより少しだけ低く設定してみる。

D1端子40桁モード、ノンインターレース

OUT &H1800,0 : OUT &H1801,55+1

|

D1端子80桁モード、ノンインターレース

OUT &H1800,0:OUT &H1801,111+1

|

|

|

映った。しかしインターレース同様にクロックジッタによる左右1ピクセルのぎらつきは残っている。

別の

ブラウン管ワイドTVではノンイン

ターレースの標準タイミングでも映った。結局はモニタ次第ということだろう。

似非D1信号をモニタが受けるどうかを確かめるには、コンポーネント入力(D1端子)のY信号にX1tubo/Zのコンポジットビデオ信号を繋げば分かる。

画面が表示されれなければ非対応、色信号がクロストークしたモノクロ画像が映れば可である。

CRTC設定後にDEFCHRスイッチでタイミング固定という

正規の方法はあるが面倒な上に制限があるので実用的ではない。

一つ方法がないこともないのだが、S端子との画質の差を考慮すると必要はなさそうだし、X1を弄り倒す楽しみを独り占めしてしまうのはナニなので、その実験はしないでおこう。

DVIやHDMI

内蔵テロッパは役に立たない。